講義「ユダヤ・キリスト教史」

第32回 ――――キリスト教二元論? (1998.2.3)

野呂芳男

1

これ迄に述べてきたブルトマンの聖書解釈学(また、私にとってそれを補充する役目を果たしているダイスマンのパウロ解釈)は、今日の神学の中では実存論的神学と呼ばれている流れに属するものである。実存論的神学とは、(他人と交換することのできない、最終的には全く孤独に自分の生きる道を選択しなければならない、自分の存在たる)実存にすべてを集中して考えてゆく神学のことである。既に述べたようにブルトマンの場合には、神については殆ど語らずに、実存が自分の将来をどのように形作るかに集中して考えるようなタイプの実存論的神学であるが、私は神について語らないと、実存に対する神の恵みについて十分に語れなくなってしまうので、ブーバーの「我―汝」の実存論的思索に近づくと思われる仕方の神学を構築してきたのである。

併し、今私たちの目の前にある時間を――波多野精一氏に倣って――「将来」とし、まだ大分先で、それに関しては計画すらできない程に遠い時間を「未来」として、両者を区別して使うことができるならば、この世の終末に関する想像は「未来」の事柄であって、今の実存の決断の対象にはならない。「未来」は自然科学や天文学や環境学などの研究対象であり、実存の問題ではないのであるから、未来的終末論は実存論的神学とは関係がない。また、過ぎ去った過去も、今の私たちの実存の決断対象にならないのであるから、これも考古学や人類学などに任せるべきであって、神学はこれに口出しすべきではない。(例えば、かつて行なわれた進化論とキリスト教の論争などは、全く可笑しな話であった)。

2

今日の実存論的神学がどのようなものであるかについては、大体ご理解をいただいたと思うので、次にはキリスト教における二元論の系譜を追ってみたい。現代の思想界においては、ユダヤ系フランス人シモーヌ・ヴェーユがこの系譜に属しており、若くして死んだ彼女の生涯や思想が、今後長きにわたってキリスト教に影響して行くと思われるので、私はこの系譜を取り上げてみたいのである。

そのためには、話を初代キリスト教の時代に戻さねばならないだろう。50年程前までの私たちには、事実の問題として原始キリスト教(『新約聖書』に入れられている文書が書かれる前や、それらが書かれた頃のキリスト教)や初代キリスト教を知るための文献は極めて限られていた。『新約聖書』と、使徒たちの次の世代に当たるイグナティウスの手紙やユスティヌスの書物と、その次の世代の(教会教父と呼ばれる)イレナイオスやアレキサンドリヤのクレメンス、テルトゥリアヌス、ヒッポリトゥスなどの書物を通してしか窺い知ることができなかったのである。初代教会にはグノーシス(ギリシャ語で〈知〉の意味)と呼ばれるキリスト教徒の群れが存在していたことは、彼らに対する反論を懸命に書き残した教会教父たちやアウグスティヌスの書物から知っていたのだが、実際にグノーシスの信者たちが書いたものを読むことはできなかった。後にローマ・カトリック教会として発展してきた所謂正統主義的なキリスト教が、それを国教としたローマ帝国の力を借りて、グノーシスの群れを異端として弾圧し、その文献を破棄してしまったからである。

ところが1945年に、エジプトのナグ・ハマディ(Nag Hammadi)の野原に埋められていた甕(かめ)に入った多数のグノーシス文献が発見されたのである。これは1947年に死海のほとりのクムラン(Qumuran)で発見されたエッセネ派の文献――今日、これらは通常「死海写本」と呼ばれているが――と同じように、今世紀の最大の発見であった。発見されたグノーシス文献のお陰で、私たちは今、直接にグノーシス信徒たちが書き残した文献を読むことができる。これらはギリシャ語からコプト語に翻訳されたもので、その数は52にのぼる。そして内容的には、これらは宇宙の生成、人類の発生、黙示文学的幻視、『新約聖書』には載っていない(秘密に伝授された)イエスの生涯の物語や言葉などである。特に「真理の福音書」や「トマス福音書」などは『新約聖書』研究に大きな光を投げかけるものとして注目されている。

3

発見されたグノーシス文献の中から、イレナイオスも知っていて、彼の『異端への反論』(185年頃)の中で取り上げている「ヨハネの秘密書」を、ここで紹介してみよう。当時のグノーシス信徒の信仰がどのようなものであったかを知るためである。

この書物でもそうなっているのだが、グノーシス信徒にとっての最高神は「光の父」であって、『旧約聖書』の神ヤーウェではない。グノーシスではヤーウェはイヤルダバオス(Ialdabaoth)と呼ばれており、自分が唯一の神ではないことを知って、最高神に対して嫉みを持つ神である。「光の父」から放射され(発出し)た母なるソフィヤが、自分の夫でもある「光の父」に相談せずに、自分と同じような存在を造ろうとして失敗し、暗黒の中に流産してしまったのが、暗黒の怪物たる創造者イヤルダバオスであった。彼は最初のアルコン(支配者)として、暗黒を支配する者となったが、ソフィヤはこの怪物を毛嫌いして自分から遠くへ追いやってしまった。

正統主義のキリスト教では、イレナイオスなどの説を受入れて、罪や悪は楽園におけるアダムとエヴァの(神の命令に背いたという)神に対する不服従に由来するとするのであるが、グノーシスではそうではなく、創造者が世界と人間を造ったことに由来するのであった。

創造者は母のソフィヤから光の破片を貰ってきて、人間の中にそれを閉じ込めた。ところが、アダムとエヴァは「光の父」のところに帰ろうとし、そのための最初の行為として、創造者が禁じた知恵(グノーシス)の木の実を食べた。しかし、創造者はエヴァを誘惑してカインとアベルを生ませた。このようにして堕落していった人間の魂たちは、仏教の説くように輪廻転生しながら、救いの知を獲得しなければならなくなってしまった。救いへの道は禁欲生活であった。

4

初代教会の時代にグノーシスのキリスト教が多くの人々に信じられていたことを知ると、正統主義のキリスト教だけが原始キリスト教から出てきたものではないことが分かり、今日において私たちが知っているキリスト教は、初代教会時代に数多くあったキリスト教の流れの一つだけが生き延びてきたものであることが分かってくる。どうして正統主義のキリスト教だけが生き延びてきたのか。その疑問の解決は容易である。ローマ帝国が正統主義のキリスト教こそ帝国の政治的安定をもらたすものと判断して、それを国教として採用し、他の流れを抹殺するのに手を貸したからに他ならない。

グノーシス文献を読んでいくと、悪の起源に関する思索が、グノーシスのキリスト教と正統主義のキリスト教を分ける点となっていることに気づかされる。そして、グノーシスによる悪の起源の思想には、プロティヌスの新プラトン主義の体系が大きく影響していることにも、(既に新プラトン主義について勉強した私たちは)すぐと気づく。一者からロゴスが、ロゴスから世界霊魂が、世界霊魂から物質が流出してきて、後になればなる程に一者から受け継ぐ聖なる実体は希薄になる。人間は(精神において)ロゴスに、(魂において)世界霊魂に、(肉体において)物質に参与する存在であるが、何とかして原(もと)の一者に融合すべく、そこに帰還しなければならないのである。グノーシスはこの思想体系と同じように、「光の父」から発出したものは、段階的に所有する光の質が劣ってくる。そこに悪や罪の起源を見ているのだ。そして、救い主キリストは創造者とは無関係に、「光の父」から私たちのところに送られてきた存在であり、私たちに「光の父」に戻る道を教えてくれる存在として信じられたのである。

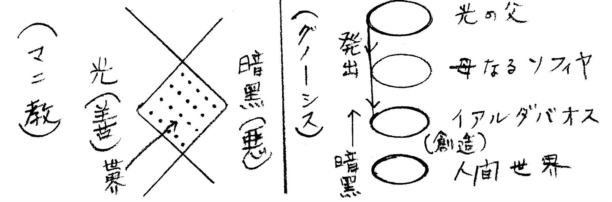

グノーシスは垂直的な思索で、線の上方に「光の父」を置き、下方に罪や悪の原因である暗黒を置くような二元論であるが、もう一つの二元論の体系が存在した。それについてはマニ教を勉強する時に話したいのだが、これは流出や発出の体系というよりは、永遠の初めより終わりまで、互いに対抗する善と悪の二元を説くものである。これら二種類の二元論が、正統主義キリスト教と共に(決して仲良くではないが)これからのキリスト教史を織りなして行く。

5

マニ教に話を移す前に、マルキオンについて語らねばならないだろう。マルキオンをグノーシスの流れの中に入れてしまう研究者が多い。確かにローマに出てきてからの彼は、ツェルドーというシリヤのグノーシス主義者と知り合いになり、その影響を受けもしているので、そのような学的評価が彼についてなされるのも当然のような気がする。しかし、彼にはグノーシスに特徴的な「発出」や「放出」の考えがない。私には、彼は(グノーシスの流れに属さない)独自の思想家であった、としたい気持ちが強いのである。

マルキオンは黒海に面した(パウロの伝道地の一つであった)ポントゥスのシノペに司教の息子として生まれ、成長してからは船長となり、多額の資産を築いたようである。そして、140年頃にローマにやって来たが、その時に彼は、パウロが使っていたという「主の福音書」を持ってきた。これはパウロの伝道における伴侶であった医者ルカが書いた「ルカによる福音書」であった。但し、今日私たちが『新約聖書』の中に持っているそれよりも、分量が少ないものであった。マルキオンの持ってきた「主の福音書」(これからは「主」と略す)は現今の「ルカによる福音書」(これからは「ルカ」と略す)の3章1節から始まっているし、また、「ルカ」にあって「主」にない記事も多い。「主」の英訳を出版したケンブリッジ大学のジェームズ・H・ヒル(James H. Hill)の研究によると、医者ルカは「主」を最初に書いて、そのあと更に資料を集めて「主」を増補訂正し、「ルカ」に仕上げたとのことである。つまり、この研究が正しければ、「主」の方が「ルカ」の最初の形であったので、マルキオンが自分の気に入らない部分を「ルカ」から削除して「主」を作ったのではないことになる。

「主」が「ルカ」の3章1節から始まっていることは、「主」には処女懐胎の物語や、幼い頃のイエスに関する物語が欠けている。つまり、「主」ではイエスが突然に、何処からともなくカペルナウムに現れるのである。イエスは人間の両親を持たず、子供時代を送ったこともなく、その使命のために人間の姿をとって現れた救世主なのであった。

さて、ローマに出てきたマルキオンは、教会に多額の献金などをして、やがてはローマの司教になることを夢見ていたようだが、却ってローマ教会から異端者であると宣言されてしまった。その宣言にもめげずに、彼は自分の信じる福音を伝道し続けて教会を創設していったが、170年頃に死んだ。

マルキオンはパウロの福音を守ることを自分の使命と感じていた。彼にとっては、キリスト教の神は善であり、恵み深く、愛であったが、ユダヤ教の神は正義であるに過ぎなかった。ユダヤ教の神は創造者で、マルキオンにとっては(半分しか神の名に値しない)デミウルゴスであり、真の神である宇宙神より劣っていた。人間に律法を与え、それを成就できないからといって刑罰を課するデミウルゴスから人間を救うために、宇宙神は救い主キリストを送ってこられたのである。

→この頁の頭

←前の頁 / 次の頁→

入力:平岡広志

2003.4.17